Audio Interface im Vergleich (Update 2025)

Die 13 Besten Einsteiger Audio Interfaces für Homerecorder

Das Audio Interface ist die zentrale Schnittstelle zur Aufnahme und Ausspielung von Audiosignalen in und aus Deinem Computer.

Genauer gesagt, werden dort Audiosignale zum Aufnehmen von analog nach digital oder zum Abhören in umgekehrter Richtung umgewandelt.

Ich zeige Dir 13 verschiedene Audio Interface Modelle von Behringer über Steinberg bis Universal Audio im ultimativen Produkt-Vergleich Test und erkläre Schritt für Schritt, was alles hinter den einzelnen Features steckt.

Audiointerfaces: 13 Klassiker für Homerecorder

Audiointerface | Preis | Eigenschaften | Bewertung | Store* |

|---|---|---|---|---|

ab 79€ |

| |||

ab 124€ |

| |||

ab 149€ |

| |||

ab 349€ |

| |||

ab 475€ |

| |||

ab 745€ |

| |||

ab 1000€ |

| |||

ab 1300€ |

| |||

ab 899€ |

| |||

ab 569€ |

| |||

ab 2899€ |

| |||

ab 2795€ |

|

XXL Audio Interfaces Vergleichstabelle 75€ - 3000€

Keine Zeit den ganzen Artikel zu lesen? Dann lade Dir jetzt diese kostenlose Vergleichstabelle mit allen aktuellen Audio Interfaces im Test auf einem Blick herunter.

Was ist ein Audiointerface?

Ein Audio Interface ist eine externe Soundkarte. Du kannst damit Audiosignale in Deinem Computer aufnehmen und auf dem Computer gespeicherte Audiosignale abhören.

Was macht ein Audiointerface?

Das Audio Interface wandelt ein bei der Aufnahme eingehendes analoges Audiosignal, also sozusagen „Ton aus Strom“, in ein digitales Audiosignal um. Dieses wird dann auf der Computerfestplatte in Form von Nullen und Einsen gespeichert. Darüber hinaus wandelt das Audio-Interface auch digitale Audiosignale wieder wieder zurück in analoge Audiosignale, wie beispielsweise zum Abhören Deiner Mixe über Studiolautsprecher.

Darauf solltest du vor dem Kauf unbedingt achten

Diese grundlegenden Fragen zu Ausstattung und Qualität entscheiden über den Preis deines neuen Audiointerfaces. Wie sich die Kosten im Detail zusammensetzen und was Du für welches Budget bekommst, lernst Du jetzt Schritt-für-Schritt in diesem umfangreichen Audio Interface Test.

Natürlich gebe ich Dir auch meine persönlichen Top-Empfehlungen, welches Audio Interface sich Singer/Songwriter, Band Recording's oder die elektronische Musikproduktion am Besten kaufen sollten.

* Computer können natürlich auch Tablet oder ähnliche Aufnahmegeräte sein.

Die Kompaktklasse bis 200€

Swipe > |

|

|

|

|---|---|---|---|

Recording- / Playback-Kanäle | 2x2 | 2x2 | 2x2 |

Mikrofoneingänge (Preamps) | - | 2 | 2 |

+48 V Phantompower | - | √ | √ |

Kopfhörer Ausgänge | 1 | 1 | 1 |

MIDI In/Out | - | - | √ |

Maximale Abtastrate kHz | 96 | 192 | 192 |

Maximale Auflösung Bit | 24 | 24 | 24 |

Kompatibilität | Win, Mac OS, IOS (iPad/iPhone) | Win, Mac OS | Win, Mac OS, IOS (iPad/iPhone) |

Verbindung zum Host Gerät | Micro USB / Lightning Adapter | USB Typ-C inkl. Adapter | USB 3.0 |

Die Mittelklasse bis 600€

Swipe > |

| ||

|---|---|---|---|

Recording- / Playback-Kanäle | 16x2 | 16x8 | 18x20 |

Mikrofoneingänge (Preamps) | 8 | 8 | 8 |

+48 V Phantompower | √ | √ | √ |

-20 dB Pad | √ | - | √ (nur Kanal 1-2) |

Hi-Z Line Eingänge | - | 2 | 2 |

Line Ein-/Ausgänge | 8x2 | 8x8 | 8x8 + 2 Monitor Out |

Kopfhörer Ausgänge | 1 | 1 | 2 |

MIDI In/Out | √ | √ | √ |

Maximale Abtastrate kHz | 96 | 96 | 192 |

Maximale Auflösung Bit | 24 | 24 | 24 |

Kompatibilität | Win, Mac OS | Win, Mac OS, Ipad/Phone | Win, Mac OS |

Verbindung zum Host Gerät | USB 2.0 | USB 2.0 | USB-C |

Die Oberklasse bis 1100€

Swipe > |

| ||

|---|---|---|---|

Recording- / Playback-Kanäle | 16x2 | 26x26 | 28x30 |

Mikrofoneingänge (Preamps) | 2 | 8 | 2 |

+48 V Phantompower | √ | √ | √ |

-20 dB Pad | √ | - | √ (nur Kanal 1-2) |

Hi-Z Line Eingänge | 1 | 2 | 2 |

Line Ein-/Ausgänge | 2x2 + 2 Monitor Out | 6x10 | 8x8 + 2 Monitor Out |

Kopfhörer Ausgänge | 1 | 1 | 2 |

MIDI In/Out | - | √ | √ |

S/PDIF | √ | √ | √ |

ADAT In/Out | √ | √ | √ |

World Clock | - | √ | √ |

Maximale Abtastrate kHz | 192 | 192 | 192 |

Maximale Auflösung Bit | 24 | 24 | 24 |

Kompatibilität | Win, Mac OS | Win, Mac OS | Win, Mac OS |

Verbindung zum Host Gerät | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 | USB 2.0 oder Firewire |

Die High-End Klasse bis 3000€

Swipe > |

|

|

|

|---|---|---|---|

Recording- / Playback-Kanäle | 64x64 | 20x20 | 18x24 |

Mikrofoneingänge (Preamps) | 12 | 2 | 4 |

+48 V Phantompower | √ | √ | √ |

-20 dB Pad | √ | - | √ |

Hi-Z Line Eingänge | 4 | 2 | 2 |

Line Ein-/Ausgänge | 12x20 | 8x6 | 8x10 |

Kopfhörer Ausgänge | 2 | 1 | 2 |

MIDI In/Out | - | √ | - |

S/PDIF | √ | √ | √ |

ADAT In/Out | √ | √ | √ |

World Clock | - | √ | √ |

Maximale Abtastrate kHz | 192 | 192 | 192 |

Maximale Auflösung Bit | 24 | 24 | 24 |

Kompatibilität | Win, Mac OS | Win, Mac OS | Win, Mac OS |

Verbindung zum Host Gerät | USB 2.0 / Thunderbolt 3 | USB 2.0 | Thunderbolt 3 |

Die Produkte im Detail: Vor- & Nachteile

Alle Audio Interfaces Pro & Kontra

Bevor wir zu allen einzelnen Komponenten von Audio-Interfaces und deren Funktionalität kommen, vorerst zum Themenfeld rund um Ausstattung, Qualität und Preisunterschiede unserer Produkte.

IK Multimedia IRig 2 HD

Das iRig 2 HD richtet sich vorwiegend an Gitarristen, die sich eine kompakte Aufnahme- und Übelösung wünschen.

Mit dem mitgelieferten, virtuellen Gitarrenverstärker AmpliTube4 ist das nötige Amp-Zubehör gleich mit dabei, sodass fetzigen Sessions von Rock bis Metal nichts im Wege steht.

Vorteile

Nachteile

Focusrite Scarlett 2i2 3nd Gen

Der kompakte Scarlett-Zweikanaler bietet Recording-Einsteigern den perfekten Start in die Studio-Welt.

Neben einer soliden Grundausstattung mit zwei Mic-Preamps, zwei Hi-Z-/Line-Inputs sowie einem Stereoausgang für die Studiolautsprecher ist ein umfangreiches Paket aus VST-Klangerzeugern, -Effekten und Samples gleich kostenlos mit dabei.

Wer eine kompakte, zweikanalige Aufnahmelösung sucht und dabei zudem noch keine oder wenig Software besitzt, sollte sich dieses Paket auf jeden Fall näher anschauen.

Vorteile

Nachteile

Steinberg UR22C

Steinbergs kleinstes Audio Interface hat alles an Bord, was Du für ein solides Stereo-Aufnahme-Setup brauchst, das sich dank IOS-Kompatibilität auch mit iPad oder iPhone überall hin mitnehmen lässt.

Zwei hauseigene Class-A D-Pre-Mikrofonvorverstärker und hochauflösende AD/DA-Wandler sorgen für beste Aufnahmequalität.

Obendrauf gibt’s als Starthilfe noch Steinbergs Traditions-Sequencer Cubase in einer abgespeckten AI-Version gratis.

Vorteile

Nachteile

Motu 8Pre USB

Werden mehr als zwei Mikrofoneingänge benötigt, bietet das MOTU 8Pre USB eine qualitativ solide Möglichkeit für Mehrkanalaufnahmen.

Mit seinen acht, gegenüber dem Vormodell nochmals verbesserten Mic-Preamps und der optionalen Erweiterung über die beiden eingebauten ADAT-Schnittstellen steht somit auch größeren Recording-Sessions in 24 Bit- und bis zu 96 kHz-Auflösung nichts mehr im Wege.

Vorteile

Nachteile

Tascam US-16x08

Wenn nicht nur möglichst viele Mikrofon-Preamps, sondern zudem auch noch zahlreiche Line-Eingänge gewünscht werden, stellt das Tascam US-16x08 die wohl preisgünstigste Audiointerface-Lösung in unserem Vergleich dar.

Neben acht Mic-Eingängen warten weitere acht Line-Inputs sowie obendrein noch acht Line-Ausgänge auf ihre Verbindung mit mannigfaltiger Studio-Peripherie.

Vorteile

Nachteile

Focusrite Scarlett 18i20 3nd Gen

Wer nicht nur acht Mikrofon-Ein- und sogar zehn Line-Ausgänge, sondern außerdem für seine digitale Studioumgebung auch passende Digitalschnittstellen, wie ADAT, S/PDIF und Wordclock braucht, dem bietet das Focusrite Scarlett 18i20 all das zu vergleichsweise günstigem Kaufpreis.

Zudem ermöglichen die verbauten Wandler Aufnahmen mit bis zu 192 kHz und Focusrites bewährte Scarlett-Vorstufen sorgen für Standesgemäße Mikrofonvorverstärkung.

Als Sahnehäubchen gibt’s wie beim Focusrite Scarlett 2i2 pralle Software-Beigaben obendrauf.

Vorteile

Nachteile

Universal Audio Apollo Twin X Duo

Neben dem Arrow ist das Apollo Twin X eine der günstigen Möglichkeiten in Universal Audios UAD2-Recording-Welt einzusteigen.

Der Clou: Neben top AD/DA-Wandlung in höchster Qualität ist auch noch ein UAD2-Duo-DSP via Thunderbolt an den Computer angebunden, auf dem die hauseigenen VST-Plug-Ins laufen.

Abgerundet wird das Ganze durch ein mitgeliefertes Basispaket aus preisgekrönten Effekt-Plug-Ins, wie 1176 oder LA-2A.

Vorteile

Nachteile

Presonus Quantum 2626

Zu einem äußerst günstigen Preis verheißt das Quantum ein amtliches Audiointerface mit vielen Ein- und Ausgängen und allem drum und dran.

Clever: Die Einstellungen der eingebauten XMAX-Mikrofonvorverstärker lassen sich nicht nur abspeichern und für die nächste Aufnahme-Session schnell und bequem erneut aufrufen.

Auch sind Preamp-Funktionen & Co. bereits nahtlos in die beiliegende Studio One Artist-DAW integriert, was dieses Interface-Modell allemal für Einsteiger und alle, die eine praktische All-In-One-Lösung suchen, besonders interessant macht.

Vorteile

Nachteile

Motu 828 MK3 Hybrid

Das 828 MKIII Hybrid verbindet bewährte MOTU-Qualität mit gleich mehreren Aspekten.

Erstens lässt sich das Interface sowohl per USB, als auch via „alter“ Firewire-Technik anschließen.

Zweitens wird mit zwei Mic-Pres, acht Line-Ins und -Outs sowie allen Digitalschnittstellen eine reichhaltige Konnektivität geboten.

Als Extraschmankerl sind zudem noch DSP-Effekte für problemlose Kopfhörer-Mixe & Co. an Bord. Ein vielseitiges, voll ausgestattetes Aufnahmewerkzeug zu attraktivem Preis.

Vorteile

Nachteile

RME Fireface UCX II

Vor allem top-lineare AD/DA-Wandler und Preamps zeichnen RME aus - so auch das USB-gestützte Fireface UCX.

Dessen Stärken sind der universelle USB-Anschluss sowie die kompakte Gehäusebauform mit vergleichsweise zahlreichen Ein- und Ausgängen.

Das empfiehlt sich gerade auch für mobile Aufnahme-Setups, die über zusätzliche Mic-Pres als Extra-Klangfarben verfügen oder an die externe Klangerzeuger qualitativ hochwertig angebunden werden sollen.

Vorteile

Nachteile

Antelope Orion Studio

Antelopes Audiointerfaces Austattung ist enorm. Sie haben alles für eine professionelle Studioumgebung im petto. Von feinsten AD/DA-Wandlern bis zu absolutem High-End 64bit Clocking in gewohnter "Oven-Clock" Manier.

12 Mikrofon Vorverstärker machen hier oft den Kaufunterschied zum Apollo. Zudem sind 64 Inputs und 64 Outputs schon eine Ansage und kann von niemandem im Test übertrumpft werden.

Qualität kostet, und das zeigt auch der Preis.

Vorteile

Nachteile

Universal Apollo x8

Die „große“ Apollo-Ausführung lässt gerade in puncto Konnektivität praktisch keinerlei Wünsche offen. Wer einmal damit gearbeitet hat, will nichts anderes mehr.

Vier Unison-Mikrofonvorverstärker, gepaart mit acht weiteren Line-Ein- und zehn Line-Ausgängen inklusive aller gängigen Digitalschnittstellen bieten jede Menge hochqualitative Flexibilität.

Zuzüglich des hochgelobten UAD2-DSP-Processings darf das Apollo x8 getrost als eines der wohl herausragendsten Audiointerface-Modelle im Profi-Bereich bezeichnet werden.

Vorteile

Nachteile

1. Welches Audio Interface passt zu deinem Betriebssystem?

Ein wichtiger Punkt, auf den Du vor dem Kauf eines geeigneten Audio-Interfaces achten solltest, ist zunächst die Kompatibilität zum Betriebssystem des Gerätes, mit dem Du es nutzen möchtest.

Sprich: Passt das auserkorene Audiointerface-Modell überhaupt zum Betriebssystem deines Computers?

Insbesondere für die mobile Nutzung bieten sich auch Modelle an, die nicht nur mit Mac- oder PC-Computern, sondern auch mit Mobilgeräten, wie Smartphone oder Tablet verwendet werden können. Dazu gibt es bereits einige Audio-Interface Tests.

So lassen sich zum Beispiel das iRig HD 2 von IK Multimedia oder das UR22 MK2 von Steinberg nicht nur als festinstalliertes Studio Equipment an Mac oder PC nutzen, sondern auch mit iPhone und iPad betreiben. So lässt sich im Handumdrehen ein Mobilgerät in einen praktischen Field Recorder verwandeln, der leicht überall mit hingenommen werden kann.

2. Welche Schnittstelle passt zu deinem Computer?

Der nächste entscheidende Punkt ist die Datenverbindung zum Computer und damit die Frage nach passenden Anschlussmöglichkeiten an Mac und PC sowie auch nach der Leistungsfähigkeit des zur Verfügung stehenden Schnittstellenformates.

Daher wollen wir uns zunächst einen kleinen Überblick über die drei wichtigsten Schnittstellen-, beziehungsweise Anschlußformate in unserem Vergleichstest verschaffen.

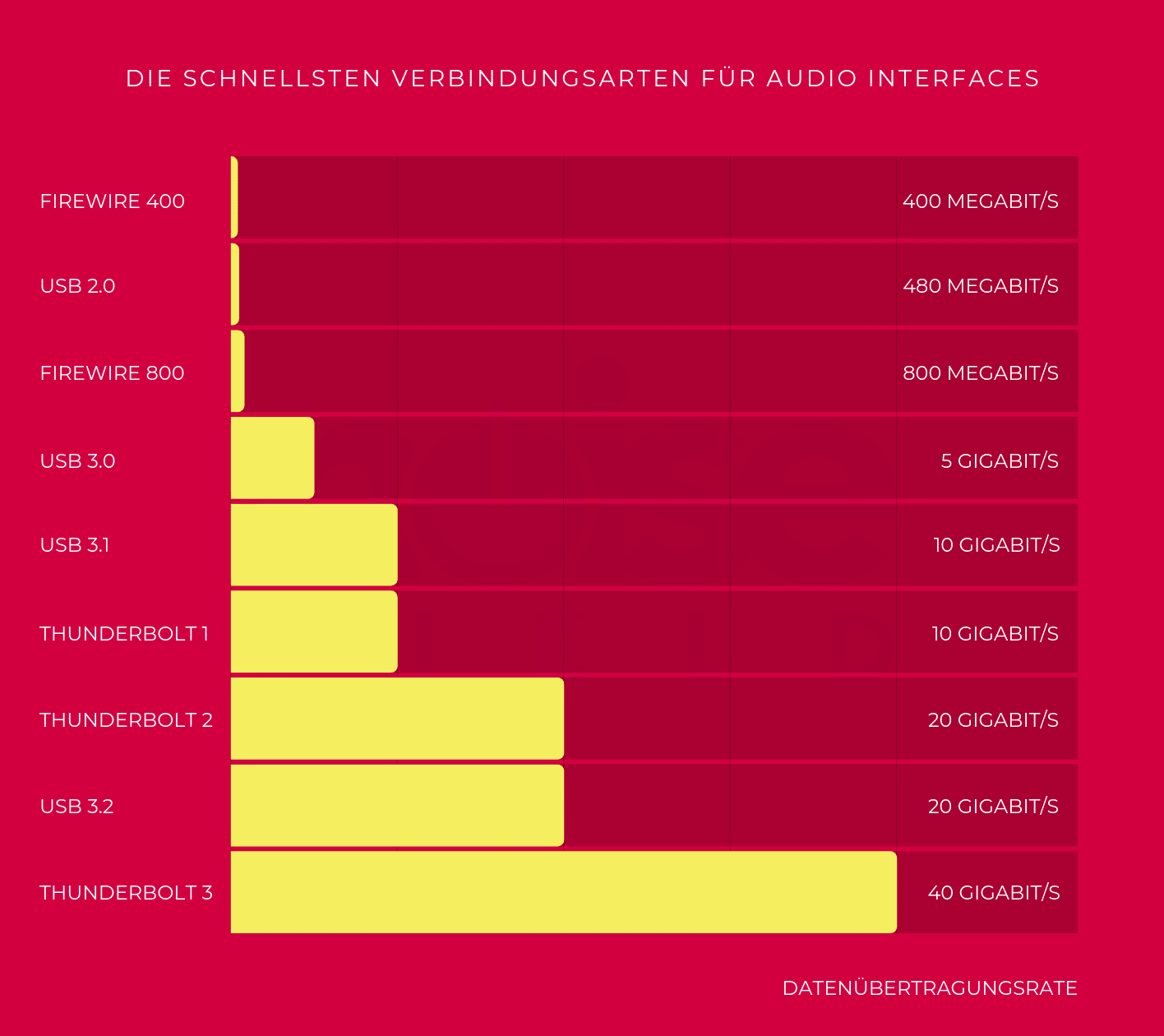

USB vs. FIREWIRE vs. THUNDERBOLT - History

USB 2.0

Den kennt man! Das übliche USB Format in Version 2.0 mit einer sehr niedrigen Übertragungsrate von 480 Mbit/s. Trotz geringer Übertragungsrate findet man Ihn, sowie ein passendes USB Audio Interface, recht häufig.

Firewire 400

Noch langsamer war dagegen das von Apple entwickelte und getestete Format Firewire400 mit 400Mbit/s. Das sollte sich aber schnell ändern.

Firewire 800

Zu der Zeit hatte zunächst einmal Firewire 800 mit 800 Mbit/s die Nase vorn – gegenüber dem damals in Version 2.0 üblichen USB-Format mit seiner deutlich niedrigeren Übertragungsrate von 480 Mbit/s.

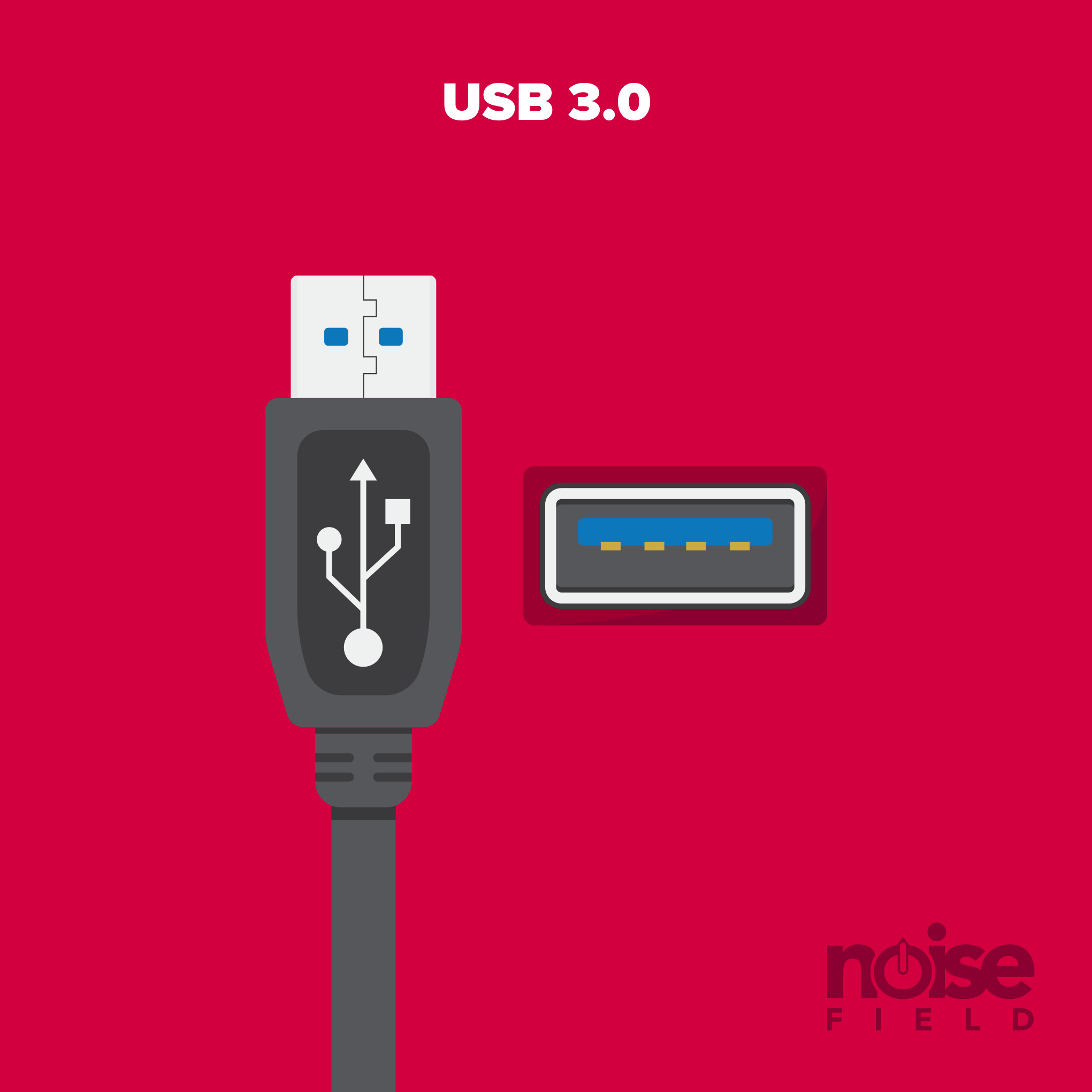

USB 3.0

Doch dann kam 2008 der USB 3.0-Standard, auch „Super Speed“ genannt. Er stellte mit 5 Gbit/s gleich das 6,25-fache an Leistung zur Verfügung und damit die Firewire-Technik in den Schatten.

Leicht zu erkennen am markanten Blau. USB 2.0 ist weiß oder grau.

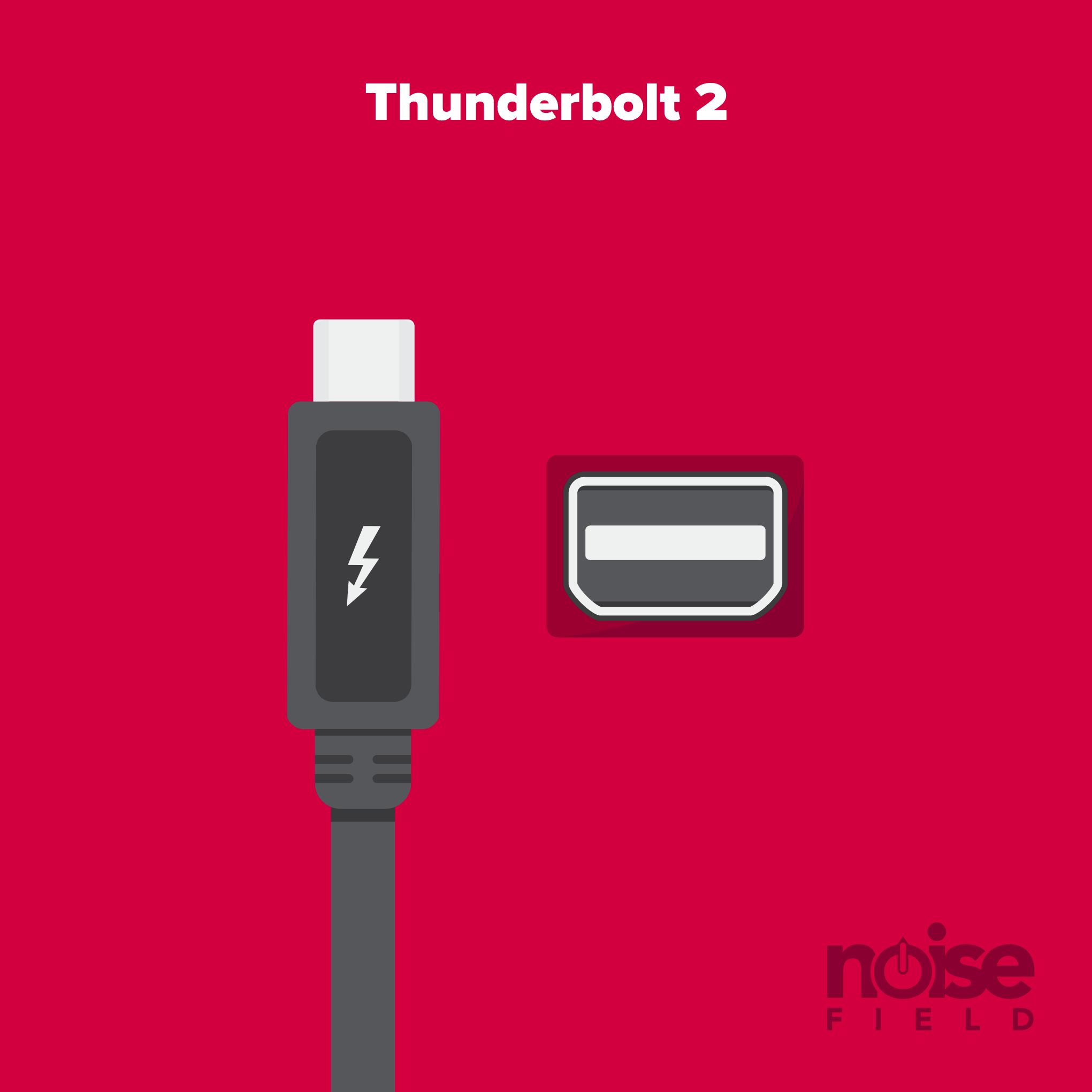

Thunderbolt 1& 2

2011 folgte schließlich das von Apple und Intel gemeinsam entwickelte Thunderbolt-Format, welches nochmals eine enorme Leistungssteigerung auf 10 Gbit/s bieten konnte.

2013 Thunderbolt 2 mit 20 Gbit/s und seit 2015 Thunderbolt 3 sogar mit 40 Gbit/s abermals höhere Übertragungsraten.

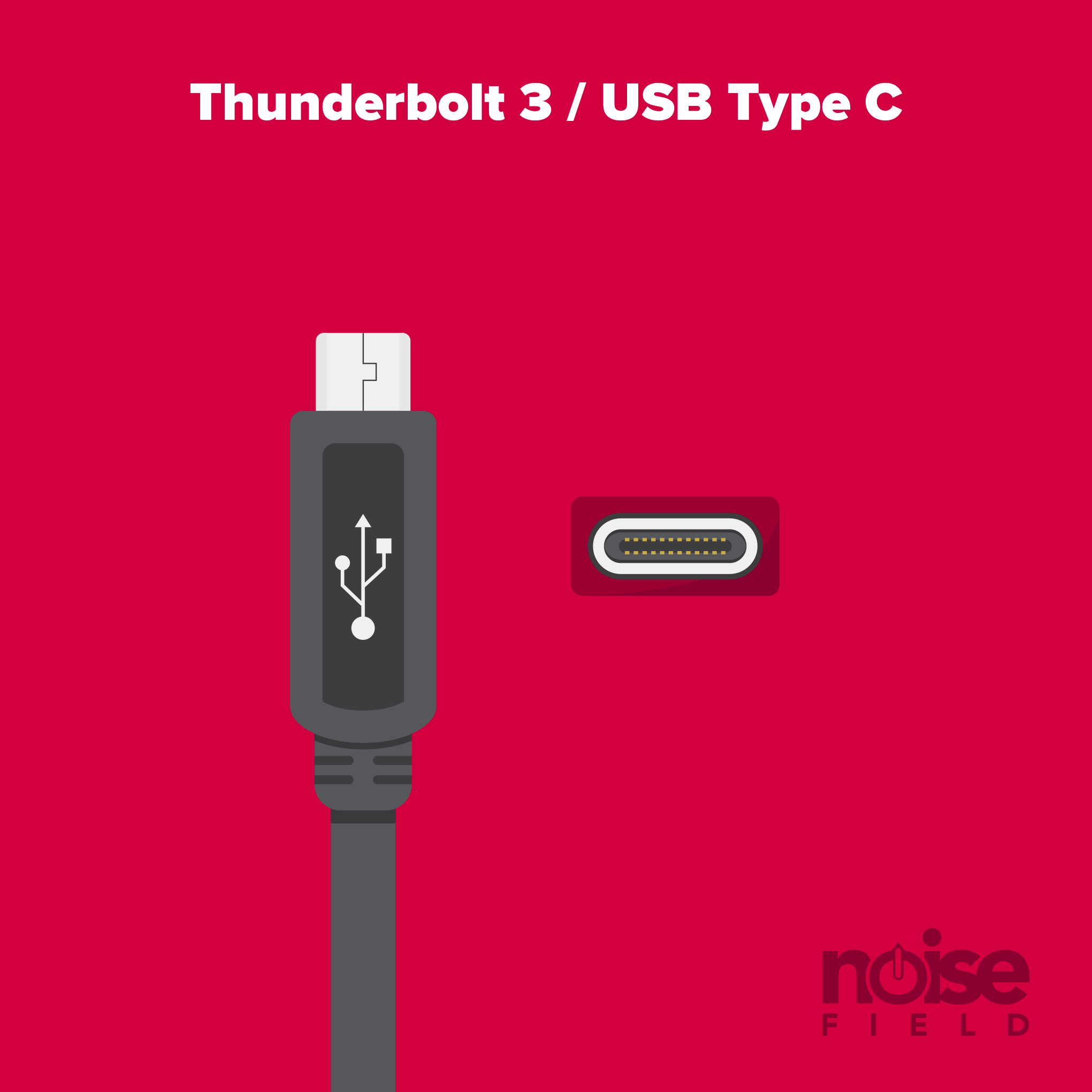

Thunderbolt 3 & USB 4 & USB-C

Seit 2015 spielen USB 3.1 und 3.2 inklusive neuem USB C-Steckerformat ebenfalls im zweistelligen Gigabit-Bereich, nämlich mit 10 und 20 Gbit/s.

Thunderbolt 3 bewegt sich dabei im Bereich 40 Gigabit

Die folgende Tabelle gibt Dir nochmal einen kurzen Überblick über den Dschungel der verschiedenen Schnittstellenformate und deren jeweilige Übertragungsrate:

Für die Anbindung von Audio-Interfaces bieten möglichst hohe Datenübertragungsraten logischerweise das Optimum, weshalb unlängst USB 3 und Thunderbolt 2 den vorigen Firewire-Standard abgelöst haben.

Wer dennoch weiterhin auf Firewire 400- oder 800-Anschluss angewiesen ist, dem bietet sich zusehens eine dementsprechend schwindende Auswahl. So verfügt in unserem Vergleichstest beispielsweise lediglich das MOTU 828 MKIII Hybrid über eine alternative Anschlussmöglichkeit mit Firewire 400 oder 800 - neben USB 2.0.

Nutze die Möglichkeiten der Digitalisierung voll aus

Je nach dem welche Anschlussoptionen Dein Computer bietet, grenzen diese zunächst Deine Optionen in Sachen Audio-Interface ein. Einzige Abhilfe schaffen da gerade auf dem Sektor von Desktop-Computern entsprechende Hardware-Upgrades.

Klar schmälern solche, zum Beispiel eine extra USB 3-PCIe-Karte oder ein neues Mainboard mit Thunderbolt 2-Konnektivität immer auch das Budget.

Doch wenn dadurch das neuere Audiointerface-Model mit verbesserten Wandlern und Preamps technischerseits überhaupt erst in greifbare Nähe rückt, machen derartige Überlegungen beim Homestudio einrichten definitiv Sinn.

3. Wie viele Inputs & Outputs brauchst du wirklich?

Nachdem die zunächst alles eingrenzende Anschlussthematik geklärt ist, stellt sich als nächstes die Frage nach Deinem effektiven Bedarf gleichzeitig nutzbarer Ein- und Ausgänge. Bist Du zum Beispiel als Dance- und Pop- Musik -Produzent oder als Singer-Songwriter unterwegs, kommt der Löwenanteil an Sounds zunächst einmal aus dem Rechner.

Die einzigen wirklich per Mikrofon aufzunehmenden Klangquellen sind zuvorderst Vocals, gefolgt von Akustik- oder E-Gitarre, Klavier sowie Hardware-Synthesizern oder ähnlichem.

Sprich: Dementsprechend benötigst Du auf diesen Tätigkeitsfeldern in der Regel maximal zwei Kanäle gleichzeitig inklusive Mikrofonvorverstärkern zum Aufnehmen in Mono oder Stereo – je nach Instrument.

Möchtest Du hingegen komplette Bands inklusive Schlagzeug im gleichzeitigen Zusammenspiel aufnehmen, sollten mindestens acht oder mehr Eingänge am Audiointerface vorhanden sein. Allein die Drums verschlingen gerne mindestens vier oder mehr Eingangskanäle, weshalb je nach Formationsgröße selbst große Audiointerfaces mit zehn Eingängen an ihre Grenzen stoßen.

Mehrere Audio Interfaces verbinden

Werden, wie beispielsweise bei noch größeren Ensembles á la Orchester, Big Band & Co. nochmals mehr Eingänge gebraucht, muss das Ganze dementsprechend erweitert werden.

Das lässt sich zum einen über die üblicherweise vorhandene ADAT-Schnittstelle mittels zusätzlichem Konverter und dessen in der Regel acht weiteren Eingängen tun.

Zum anderen bietet sich bei den allermeisten Geräten die Erweiterungsoption durch Anschluss eines zweiten, dritten oder gar vierten Audio Interfaces und so durch sogenannte Kaskadierung, also eine Reihenschaltung mehrerer kompatibler Geräte auf die erforderliche Kanalzahl zu kommen.

Identisch sieht´s auch auf Seite der Ausgänge aus, wenn mehrere Signale gleichzeitig aus der DAW ausgespielt werden sollen. Dies kann beispielsweise zur Summierung in einem Analogmischpult, beziehungsweise extra Summier-Mixer zwecks fetterem Klangbild oder aber für viele voneinander unabhängige Kopfhörer-Mixe gleichzeitig sein.

Je nachdem, welche Größenordnung Deine Aufnahmen in Sachen Ein- und Ausgänge haben sollen, musst Du also immer genügend Ein- und Ausgänge sowie etwaige Erweiterungsmöglichkeiten mit in Dein Budget einkalkulieren.

Je mehr das Interface davon in petto haben soll und desto höher die Qualität sein soll, desto höher ist natürlich auch der Preis, mit dem zu rechnen ist.

Daher macht es Sinn, vor dem Kauf erst einmal ganz genau und intensiv zu überlegen, wieviel In- und Outputs Du zu welchem Zweck wirklich und auf jeden Fall benötigst.

Eingänge: Combibuchsen, Hi-Z Intrumenten Eingang & Line

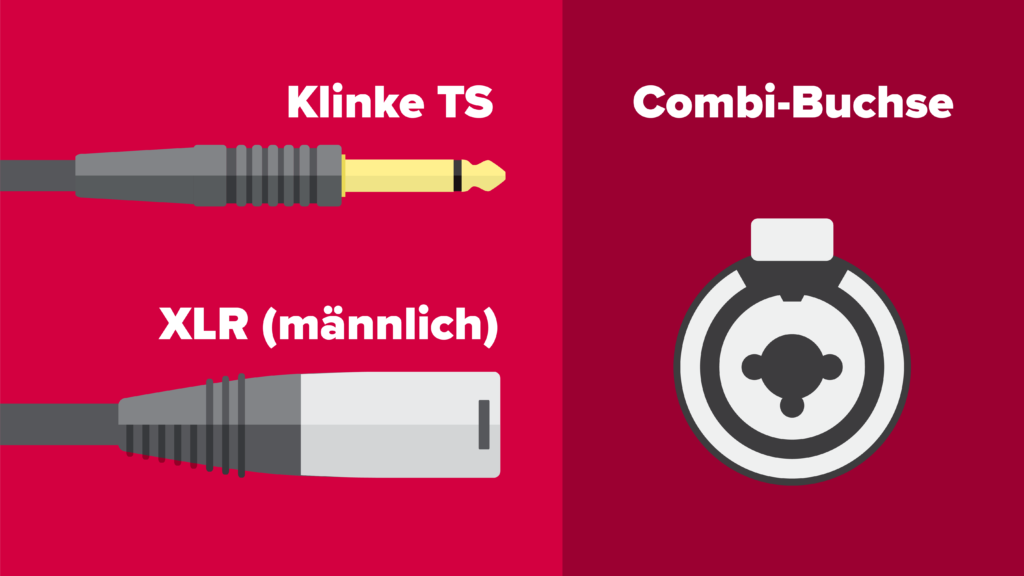

Apropos: In puncto analoge Eingänge bieten unsere Audiointerfaces im Test diverse Anschlussmöglichkeiten - je nach dem, welche elektrischen Eigenschaften ein aufzunehmendes Signal jeweils hat. Rein optisch sind dabei die unterschiedlichen Eingänge neben entsprechender Beschriftung auch an ihrer Buchsenausführung zu erkennen.

So sind die Eingänge von Mikrofonvorverstärkern an einem Audiointerface üblicherweise in Form sogenannter Combibuchsen ausgeführt, damit dort zusätzlich auch Line-Signale eingespeist werden können.

Deren Grundform ist eine zum Mikrofonanschluss übliche XLR-Female-Buchse, in deren Mitte sich jedoch zusätzlich ein Loch zur Verbindung mit einem Klinkenstecker befindet.

Auf diese Weise kann neben der dreiadrigen, symmetrischen XLR-Signalführung gleichzeitig auch mit unsymmetrischer TS- oder ebenfalls symmetrischer TRS-Klinkenverbindungen gearbeitet werden.

So wird in einem auch noch Platz im Gehäuse gespart.

Was ist so besonders an Hi-Z Instrumenten Eingängen?

Neben solchen Kombi-Anschlüssen gibt es jedoch auch dezidierte Line-Buchsen in TR(S)-Klinkenausführung, wie beispielsweise am Universal Audio Apollo 8. Dieses verfügt zwar nur über vier Mikrofonvorverstärker, diese eingeschlossen jedoch - zuzüglich vier herkömmlicher Line- sowie zweier Hi-Z Instrumenten-Inputs – über insgesamt zehn Line-Eingänge.

Besagte Hi-Z-Inputs haben zunächst die Besonderheit, dass sie speziell zum Anschluss von Gitarren und Bässen mit passiven Pickups gemacht sind. Im Gegensatz zu normalen Line-Eingangswegen besitzen sie zu diesem Zweck einen besonders hohen Eingangswiderstand von 500 kΩ bis 1 MΩ sowie eine höhere Eingangsempfindlichkeit.

Meist sind Instrumenten-Inputs auf der Vorderseite des Audiointerfaces angebracht, damit gerade auch bei Geräten in 19-Zoll-Bauweise, die fest im Studio eingebaut sind zum schnellen Anschluss von E-Gitarre & Co. nicht immer hinters Rack gekrabbelt werden muss. So wird kurzerhand bequem vorne eingesteckt und die Recording-Session kann ungehindert weiter gehen.

Ausgänge: Kopfhörer & Monitore

Neben flexiblen Anschlussmöglichkeiten zur Aufnahme sind auch zusätzliche Ausspielwege zum Abhören oder zum Integrieren von externem Equipment in Deine DAW-Umgebung ein weiteres wichtiges Thema in Sachen Anschlüsse.

Gerade auch bei kleineren Studio-Setups ist es wichtig, dass für reibungsloses Arbeiten alle zentralen Verbindungsoptionen mit an Bord sind.

Die wohl wichtigsten Ausgänge an einem AudioInterface sind zunächst diejenigen zur Verbindung mit den Studio-Lautsprechern, beziehungsweise sogenannten Studiomonitoren sowie ein Kopfhörerausgang.

Beide Ausgänge sind in der Regel mit extra Lautstärkereglern ausgestattet, doch in mittleren und größeren Studio-Umgebungen, gerade auch wenn mit mehreren Lautsprechern zum Alternativ-Check von Mixen auf verschiedenen Boxen gearbeitet wird, macht ein zusätzlicher Monitor-Controller absolut Sinn.

Dabei handelt es sich in der Hauptsache um einen separaten Lautstärkeregler, der zwischen Audiointerface und Lautsprecherpaar geschaltet wird.

Dieses in der Regel große und somit handliches Drehpoti zur Monitorlautstärkeregelung kann direkt im Grifffeld der Hände platziert werden, was wesentlicher Bestandteil im Studio-Workflows ist.

Monitor-Controller bei mehreren Abhören

Mackie Big Knob

Ein solches Zusatzgerät, wie beispielsweise der Mackie Big Knob bietet Anschlüsse für mehrere Monitorpaare, zusätzliche Eingangssignale parallel zum Audiointerface sowie erweiterte Kopfhörer-Features inklusive Talkback-Mic & Konsorten.

In Ermangelung eines Budgets für einen Monitor-Controller lässt sich jedoch manches Controller-Feature auch mit Audiointerface-Bordmitteln zusammenbauen. Soweit, so gut.

Der Vorteil von zahlreichen Line Ausgängen

Neben besagten Monitoring-Ausgängen in Gestalt frontseitiger Kopfhörer-Anschlüsse sowie rückseitigen Outputs in Klinkenausführung, ähnlich wie bei einer normalen Soundkarte, verfügen die größeren Interface-Modelle auch über zusätzliche Line-Ausgänge, die ebenfalls als Klinkenbuchsen ausgeführt sind.

Solche Extra-Ausgänge lassen sich vor allem dazu gebrauchen, wenn wie bereits erwähnt mehrere Signale parallel zum Beispiel zwecks Analogsummierung in einem externen Mischpult oder für sonstiges Analog-Processing herausgeschickt werden sollen.

Gerade bei Letzterem macht es Sinn, dass auf jeden verfügbaren Eingang auch ein Ausgang kommt, damit bei mehreren gleichzeitig herausgeschickten Signalen diese anschließend gleich wieder zurück in den Rechner aufgenommen werden können.

Denkbar wäre in dem Zusammenhang beispielsweise die gleichzeitige Bearbeitung mehreren Gruppenspuren, die aus der DAW herausgeschickt werden durch analoge Geräte, wie Kompressoren, EQs und ähnlichem sowie gleichzeitiger Rückaufnahme.

MIDI: Alteingesessene Schnittstelle oder immer noch Up to Date?

Nicht nur Aufnahme und Abhören, sondern auch das Einspielen auf virtuellen Instrumenten sowie die Fernsteuerung externer Hardware-Klangerzeuger gehören mit zum Studiogeschäft. Zu diesem Zweck verfügen die meisten Audiointerface-Modelle in unserem Test, wie Steinberg UR22 MK2, RME Fireface UC oder MOTU 828 MKIII Hybrid über traditionelle MIDI-In- und Out-Buchsen.

Andere hingegen, wie Universal Audio Apollo oder Apogee Ensemble Thunderbolt verzichten komplett darauf.

MIDI 5-Polig

Zwar ist MIDI als Datenübertragungsformat an sich nach wie vor der gebräuchliche Standard bei der Fernsteuerung von Software- und Hardware-Klangerzeugern.

In Zeiten von MIDI-via-USB sind dazu jedoch die klassischen, fünfpoligen DIN-Anschlüsse nicht mehr zwingend erforderlich.

Praktisch: Viele Masterkeyboards stellen heutzutage kurzerhand über USB die MIDI-Verbindung in die DAW her, und wer darüber hinaus kein ausgemachter Fan von Hardware-Synthesizern und Eurorack-Modularsystemen ist, braucht daher auch nicht zwingend traditionelle MIDI-Ins und -Outs an seinem Audio Interface.

Wer dergleichen dennoch benötigt, weil zum Beispiel Synthesizer-Hardware ins DAW-Setup eingebunden werden soll, muss meist ohnehin auf ein separates MIDI-Interface zurückgreifen.

Da es nämlich bekanntermaßen meist nicht bei einem Synthesizer im Studio-Arsenal bleibt, werden sowieso gleich mehrere MIDI-Anschlüsse gleichzeitig gebraucht und die gibt’s ausschließlich in dedizierten MIDI-Interfaces, wie beispielsweise dem MOTU Micro Lite und seinen fünf MIDI-In- und -Outputs.

Analoge & digitale Schnittstellen: ADAT, SPDIF, BNC-Wordclock & Co.

Zwar besitzt dergleichen in erster Linie in reich an Rack-Hardware und damit teuer ausgestatteten Studios Relevanz, doch etwaige vorhandene Analog- und Digitalschnittstellen sind durchaus auch in kleineren Projektstudios interessant - zwecks Vernetzung und gerade bei kleineren Audiointerfaces zur System-Erweiterung.

Zuvorderst böte sich da – falls vorhanden - die bereits angesprochene, optische ADAT-Schnittstelle an, die je nach Bedarf eine günstigere Ausbaualternative zur Kaskadierung mit einer zusätzlichen Audiointerface-Einheit ermöglicht.

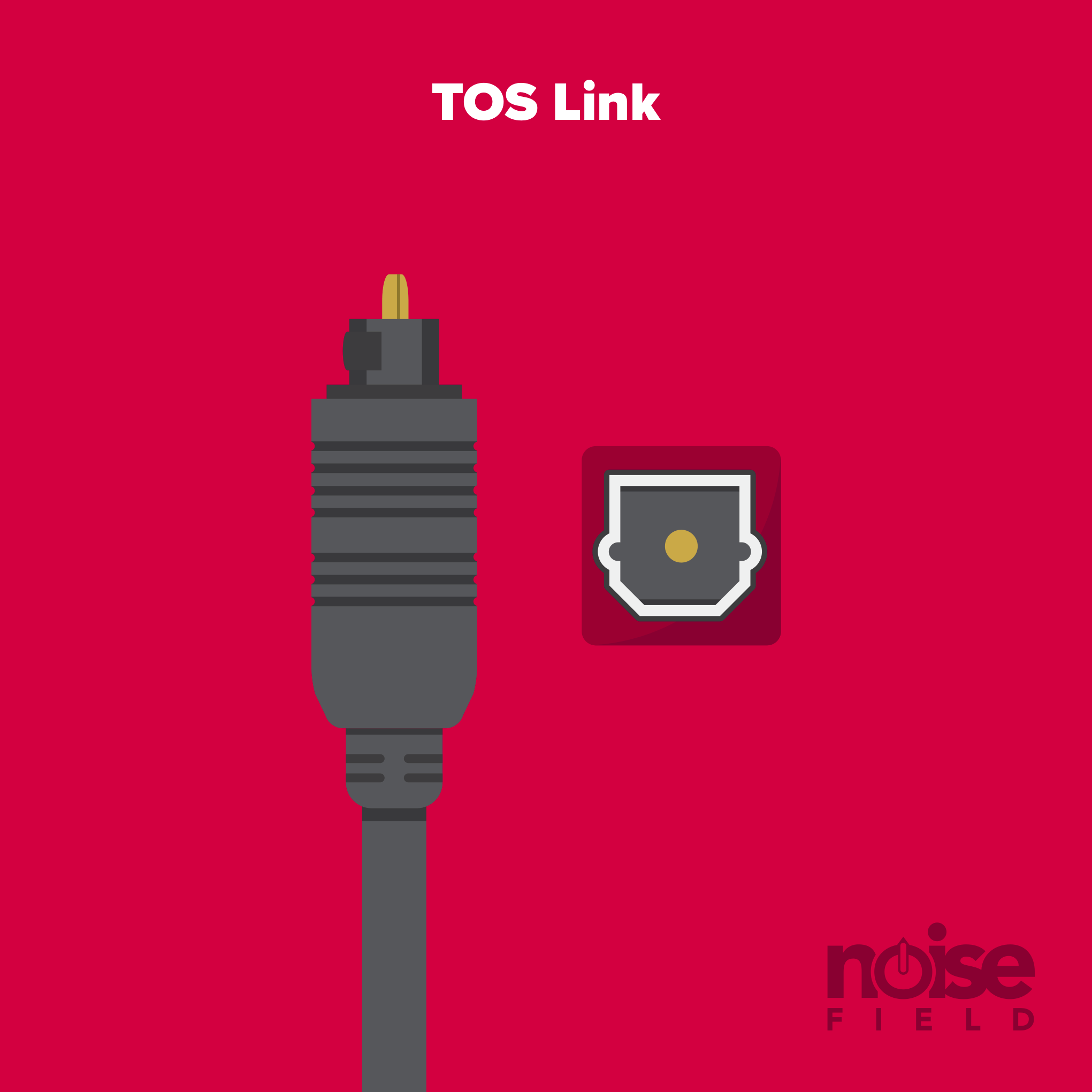

TOS-Link

Die Erweiterung über ADAT stellt mittels optischem TOSLINK-Digitalanschluss zusätzliche acht digitale Ein- und Ausgänge bereit.

Diese werden zwar erst mithilfe eines externen AD/DA-Converters, wie zum Beispiel dem Behringer ADA8200 oder dem RME ADI 8 DS MKIII in Form von analogen In- und Outputs zugänglich.

ADAT: Die günstigere Ausbaualternative für mehr Kanäle

Doch das ist für´s Erste immer noch günstiger, als eine Erweiterung per weiterer Interface-Instanz - wenn auch mit kleinem Haken, denn die Audioauflösung ist formatbedingt begrenzt.

Will heißen: Sollen alle acht zur Verfügung stehenden ADAT-Ein- und Ausgangswege gleichzeitig genutzt werden, ist lediglich eine Maximalauflösung von 48 kHz / 24 Bit möglich.

Einen kleinen Trost gibt es jedoch, denn ADAT-Schnittstellen verfügen heutzutage über eine zusätzliche Datenübertragungserweiterung namens S/MUX, die auch höhere Sample-Raten möglich macht - allerdings nur bei Verringerung der verfügbaren Kanalanzahl.

So kann im S/MUX-Betrieb zwischen maximal vier Kanälen gleichzeitig bei einer Samplerate von 96 kHz oder lediglich zwei Kanälen gleichzeitig bei 192 kHz gewählt werden.

Wer hingegen konsequent in höchster Auflösung auf allen verfügbaren Kanälen gleichzeitig aufnehmen möchte, kommt um eine Kaskadierung mit weiteren Audiointerfaces nicht herum.

Das kostet zwar in der Regel mehr Geld als ein ADAT-Converter. In Sachen Aufnahmequalität und -Komfort steht dann allerdings die uneingeschränkte, volle Kanal-Power des kompletten Interface-Verbunds zur Verfügung.

Abgesehen vom kostengünstigen System-Ausbau ist ein weiterer Vorteil der ADAT-Schnittstelle die verlustfreie, digitale Datenübertragung via optischem Glasfaserkabel.

Der Clou: Der Datenstrom vom und zum angeschlossenen Peripheriegerät muss nicht extra noch einmal in ein analoges und anschließend wieder in ein digitales Signal umgewandelt werden, was etwaige Klangveränderungen mit sich bringen könnte.

Stattdessen bleibt alles in komplett digitaler Gestalt von Nullen und Einsen, woran auch die optische Glasfaserkabel-Verschickung nichts ändert.

SPDIF: Fast wie Chinch, nur digital

Ebenfalls komplett digital, jedoch an dieser Stelle meistens per Chinch-, bzw RCA-Kabel arbeitet die S/PDIF-Schnittstelle.

Diese kommt eigentlich aus dem Consumer-, beziehungsweise Heimkinobereich, wo die Datenübertragung im Regelfall per optischer TOSLINK-Übertragung erfolgt. Diese überträgt ein Stereosignal, also zwei Kanäle gleichzeitig, und zwar wie ADAT im S/MUX-Modus in maximal 192 kHz und 24 Bit Wortbreite.

Der Unterschied zu ADAT ist, dass nur zwei Kanäle, jedoch per se in hoher Qualität übertragen werden und die Datenübertragung wie gesagt in der Regel nicht optisch, sondern über eine Chinch-, beziehungsweise RCA-Kabelverbindung erfolgt.

So kannst Du SPDIF im Homestudio verwenden:

Mögliche Einsatzgebiete sind qualitativ hochwertige Mono- oder Stereoaufnahmen, wie bei Stereomitschnitten aus einem Digitalmischpult heraus oder die Verwendung eines Highend-AD/DA-Wandlers sowie auch die komplett digitale Signalweiterleitung an S/PDIF-fähige Studiomonitore.

Wer also beispielsweise die speziell zugeschnittenen Wandler in seinen Studiolautsprechern mit S/PDIF-Schnittstelle den AD/DA-Wandlern im eigenen Audiointerface vorziehen möchte, kann damit die verlustfreie Digitaldatenübertragung nutzen.

Worldclock

Damit diese auch bei langen Kabelstrecken verlustfrei vonstatten geht, empfehlen sich hochwertige, sogenannte Koax-Kabel. Diese haben im Gegensatz zu herkömmlichen Chinch-Kabeln zur analogen Audioübertragung einen geringeren Leitungswiderstand. So lassen sich gerade ab gewissen Kabellängen etwaige Übertragungsaussetzer aufgrund von Signaldämpfung vermeiden.

BNC (World Clock)

Nach ADAT und S/PDIF kommen wir nun in diesem Zusammenhang last, but not least zur dritten Digitalschnittstelle in Form der Wordclock Ein- und Ausgänge, die, falls am jeweiligen Audiointerface-Modell vorhanden, in Gestalt sogenannter BNC-Buchsen vorhanden sind.

Diese übertragen diesmal jedoch keine Audiosignale, sondern vielmehr ein globales Taktsignal, die sogenannte Wordclock zur Synchronisierung der digitalen Abtastrate bei einem Verbund mehrerer Digitalgeräte. Damit hat es Folgendes auf sich:

Ausgangssituation:

Angenommen, Du verbindest Dein Audio-Interface via SPDIF mit einem hochwertigen Highend-Stereo-AD/DA-Wandler, um so die Qualität Deiner Aufnahmen gegenüber den im Interface eingebauten Wandlern zu verbessern. Nehmen wir zudem an, Du hast dein Audiointerface auf eine Auflösung von 96 kHz und 24 Bit eingestellt.

Damit die digitale Datenübertragung einwandfrei funktioniert, musst Du erstens das externe Wandler-Gerät ebenfalls auf dieselben Auflösungswerte einstellen und zweitens im sogenannten Slave-Modus betreiben. Somit richten sich Sample- und Bitrate des Wandlers nach denen, die am Audiointerfaces - das nun als Master fungiert – eingestellt sind.

Das funktioniert so, dass das Audiointerface als Master-Gerät im wahrsten Sinne des Wortes „den Takt vorgibt“, in dem die Audiosignale bei der AD/DA-Umwandlung abgetastet werden. Genau gesagt, müssen nämlich alle in einem Digitalverbund beteiligten Geräte ihre Wandlungs-Abtastung ganz exakt genau zum selben Zeitpunkt starten und dann auch ebenso genau, beziehungsweise stabil die vom Master-Gerät gesendete Taktfrequenz beibehalten.

In unserem Beispiel mit den beiden per SPDIF verbundenen Geräten wird das Taktsignal zwar schon über die S/PDIF-Verbindung mitgesendet. Eine Spur genauer und noch präziser geht das jedoch mithilfe einer zusätzlichen Wordclock-BNC-Kabelverbindung, die sich ja sozusagen einzig auf´s Senden des Taktsignals konzentrieren muss. Soweit, so gut.

Das Problem:

Sollen schließlich mehr als zwei Geräte auf digitaler Ebene miteinander verbunden werden, wird´s in Sachen Wordclock noch kniffliger. Auf den ersten Blick könnte man zwar meinen, dass auch in solchem Fall der einzeln am Audiointerface vorhandene Ausgang für die Wordclock ausreicht. Doch der Schein trügt.

Würde nämlich beispielsweise das Wordclock-Signal aus dem Audiointerface (Master) zuerst an das erste (Slave) und von dort an das zweite Digitalgerät (Slave) im Verbund schlichtweg per sogenanntem „Daisy Chaining“, also Reihenschaltung, weitergeleitet, kann das bereits zu Klangeinbußen oder gar zu Störungen und schlimmstenfalls zum Signalabriss führen.

Mögliche Fehlerquellen:

Gründe hierfür können ein Taktversatz, der bereits nach der Wordlock-Weiterleitung vom zweiten Gerät in der Kette entsteht, sowie eine ebenfalls durch die Weiterleitung entstehende Signalabschwächung sein.

Die Lösung:

Daher empfiehlt sich für Digitalverbünde aus mehr als drei Geräten, wie zum Beispiel zwei separate mit einem Audiointerface verbundene AD/DA-Wandler oder mehrere miteinander verbundene Audiointerface-Instanzen, einen extra Wordclock-Generator zu verwenden.

Solche Geräte haben in der Regel mehrere Wordclock-Ausgänge, an die jedes Gerät im Verbund einzeln angeschlossen werden kann und somit jeweils ein hochstabiles Clock-Signal erhält.

Externer Worldclock-Generator ab drei Audio Interfaces im Test

Antelope OCX HD

Ein solches Zusatzgerät überträgt ein hochstabiles Clock-Signal, was bei einem Verbund von mehreren Digitalgeräten für eine exzellente Synchronisation sorgt.

Zwar kostet ein hochwertiger Wordclock-Generator nochmals einiges an zusätzlichem Geld. Doch der klangliche Benefit macht die Mehrinvestition in einer ohnehin schon teuren Digitalumgebung aus besagten Verbund-Geräten allemal wet. Gute externe Wordclocks gibt’s unter anderem von den Herstellern Mutec, Antelope, RME oder Black Lion Audio.

Last, but not least gibt es neben besagten Digitalschnittstellen auch noch eine weitere Form analoge Ein- und Ausgänge anzulegen, nämlich in Gestalt sogenannter D-Sub-Anschlüsse.

D-SUB : Analoger Mehrpolstecker

Diese haben den Vorteil, dass in der Regel acht Mono-Kanäle auf einen Mehrpolstecker gebündelt sind und diese bequem gleichzeitig und mit nur einem einzigen Kabel gleichzeitig verbunden werden können.

Manch größer angelegtes Audiointerfaces verfügt zu diesem Zweck zusätzlich über D-Sub-Buchsen, damit sich größere Kanalzahlen platzsparender realisieren lassen. In unserem Vergleich verfügt einzig das Top-Modell Apogee Ensemble Thunderbolt über einen ausgangsseitigen D-Sub-Anschluss, der seine acht Line-Outputs statt mit TRS-Klinkenbuchsen nur auf diese Weise bereitstellt.

Der Nachteil ist, dass so nicht sofort die übliche Klinkenverbindung zur Verfügung steht, sondern erst ein Breakout-Adapterkabel her muss, dass an seinen acht Enden über Klinkenstecker verfügt.

Andererseits besteht der Vorteil in der schnellen und reibungslosen Konnektivität zu professionellen Analog-Mischpulten oder -Summierern via in diesen Bereichen üblicher D-Sub-Verbindungen.

4. Wichtige Qualitätseigenschaften und Features

Woher kommen die Preisunterschiede?

Nachdem wir einen Überblick über alles Wissenswerte zu allen einzelnen Komponenten von Audiointerfaces und deren Funktionalität erhalten haben, kommen wir als nächstes zum Themenfeld rund um Ausstattung, Qualität und Preisunterschiede.

So sind beispielsweise die im gerade mal 129,- Euro kostenden Steinberg UR22 MK2 verbauten Mikrofonvorverstärker, respektive AD/DA-Wandler in ihrer Preisklasse sehr gut.

Ebenso verhält es sich mit den Vorstufen und Wandlern relativ günstiger Achtkanaler, wie Tascam US16x08, Motu 8Pre oder Focusrite Scarlett 18i20.

" Je umfangreicher die Ausstattung und je höher die Güte der im jeweiligen Audiointerface-Modell verbauten Komponenten, desto höher fällt auch der Preis aus – logisch."

Christian Benner

Kurz: Bereits zu beschaulichen Anschaffungspreisen gibt’s bereits absolut ordentliche Qualität ins Rack. Wer jedoch in Sachen Preamp-Wandler-Kombination keinerlei Kompromisse eingehen und schlichtweg vollamtliches Material haben möchte, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen, genauer gesagt jenseits der 700,- Eur -Marke.

Anzahl sowie Qualitätsstufe von Preamps und AD/DA-Wandlern, respektive analogen wie digitalen Ein- und Ausgangsschnittstellen sind neben dem Sound die wohl größten Faktoren für die Höhe des Audiointerface-Kaufpreises.

Dafür gibt’s dann beispielsweise von RME, Universal Audio oder Apogee lupenreine Mikrofon-Preamps und makellose Wandlerbausteine, die als zu den Besten auf dem Markt gehörend gelten.

Tipp:

Wenn Du nur wenige gleichzeitig genutzte Eingänge benötigst und dabei Wert auf eine hohe Sound Qualität der einzelnen Kanäle legst, solltest Du statt einem etwas teureren, achtkanaligen Audiointerface für den selben Preis eines mit zwei Kanälen kaufen.

Der Grund: Zwar bietet der Achtkanaler Dir optional noch mehr Eingänge, doch deren höhere Anzahl bedeutet jedoch meist nicht eine höhere Sound Qualität als beim gleich teuren Zweikanaler.

Eingebaute Mikrofonvorverstärker (Preamps)

Immer dann, wenn Du Aufnahmen mit Mikrofonen machen möchtest, brauchst Du dazu automatisch auch Mikrofonvorverstärker.

Darum brauchst Du als Homerecorder mindestens einen Preamp:

Das vom Mikrofon ausgegebene, elektrische Signal ist erst einmal viel zu leise und allzu schwach, als dass es für top klingende Aufnahmen ausreichend wäre.

Daher braucht es also zuerst immer auch einen Mikrofonvorverstärker, der das Mikrofonsignal erst einmal ausreichend hochverstärkt und auf sogenannten Line-Arbeitspegel bringt.

Für die in einem Audiointerface eingebauten Mikrofonvorverstärker gilt zunächst einmal grundsätzlich die Maßgabe, dass sie klanglich möglichst neutral, beziehungsweise verfärbungs- und rauschfrei arbeiten sollten.

Dadurch lässt sich das Audio Interface nämlich klanglicherseits universell einsetzen. Ist darüber hinaus zusätzliche Preamp-Klangfärbung erwünscht, können dazu zunächst einmal - ganz klassisch - externe Vorverstärker genutzt werden.

Solche kosten jedoch auch einiges an Geld. Alternativ dazu bieten einige Audiointerfaces, wie zum Beispiel die Apollo-Linie von Universal Audio mit ihrer patentierten Unison-Preamp-Technologie oder Steinbergs UR-RT-Varianten mit ihren optional zumischbaren Rupert Neve-Schaltungen auch bereits eingebaute Klangfärbungsoptionen.

- Wer unbedingt obertonreichen, „fetten“ Vintage-Sound haben möchte, dem empfehlen sich insbesondere externe Mikrofonvorverstärker, welche dann in Kombination mit einem AD/DA Wandler in deine Audiosoftware finden.

Phantomspannung

48 Volt Phantomspannung ist eine extra Speisespannung, die von Mikrofonen in Kondensatorbauweise zwingend benötigt wird, damit sie überhaupt funktionieren.

Ergo: Ist ein Kondensatormikro an einen Mikrofonvorverstärker angeschlossen, müssen die 48 Volt Phantomspeisung aktiviert werden, damit das Mikrofon ein Signal ausgibt.

Welche Mikrofone brauchen Phantomspeisung?

Kleiner Exkurs: Prinzipiell gibt es zwei verschiedene Arten von Mikrofonen, nämlich dynamische Mikrofone sowie Kondensatormikrofone.

Wie das Ganze funktioniert, lässt sich zunächst am einfachsten anhand von dynamischen Mikrofonen erklären. Diese funktionieren nach dem Tauchspulen- oder Bändchenprinzip, ähnlich wie ein Fahrrad-Dynamo.

Wenn also die Schallwellen auf die Mikrofonmembran treffen, bewegt diese eine Induktionsspule und das erzeugt wiederum eine sehr kleine Wechselspannung. Daher wird ein extra Mikrofonvorverstärker gebraucht, um gerade auch bei Bändchenmikros die sehr hohe Verstärkungsleistung zu erbringen, die benötigt wird, um das schwache Ausgangssignal auf adäquaten Arbeitspegel zu bringen.

Im Gegensatz dazu liefern Kondensatormikros, nicht zuletzt dank ihres unterschiedlichen Bauprinzips zwar schon etwas lautere Ausgangssignale als bei dynamischen Mics.

Doch auch an dieser Stelle wird ein Mikrofonvorverstärker benötigt, undzwar nicht nur um ebenfalls den für brauchbare Aufnahmen notwendigen Line-Pegel zu erreichen, sondern auch um die bei Kondensator-Mics benötigte Betriebsspannung bereit zu stellen.

Daher besitzt ein Mikrofon-Preamp immer auch einen Schalter für besagte Speisespannung, die bei genormten 48 Volt läuft und als sogenannte Phantomspannung bezeichnet wird.

Die Bezeichnung rührt daher, dass dieser Speisestrom im Regelfall nicht etwa zum Betrieb zusätzlich eingebauter Verstärkerschaltungen, sondern lediglich zum Funktionieren der in Kondensatorform gebauten Mikrofonkapsel dient.

Mehr Details dazu und ausführliche Infos zum Thema Mikrofone findest Du übrigens in unserem Mikrofon-Tutorial.

Ist also ein Mikrofon an den Vorverstärker angeschlossen und im Falle eines Kondensatormikrofons zusätzlich die Phantomspannung eingeschaltet, muss als nächstes die benötigte Eingangsverstärkung eingestellt werden.

Dazu ist einen sogenannter Gain-Regler vorhanden, der wie beim MOTU 8Pre an jedem im Audiointerface eingebauten Preamp vorhanden ist oder wie am Apogee Ensemble Thunderbolt als individuell schaltbarer Einzel-Poti.

Pegelanzeigen

Einen Überblick über den jeweils eingestellten Verstärkungspegel geben dann eingebaute Pegelanzeigen, die üblicherweise in Form von LED-Ketten oder manchmal als einzelne, rote Clip-LEDs ausgeführt sind.

Sie warnen vor Übersteuerungen der Preamps und AD-Wandler und helfen bei der richtigen Einstellung der einzelnen Preamp-Pegel. Mehr Infos zum Thema „Richtig Einpegeln“ und warum dies einer der wichtigsten Faktoren für gut klingende Produktionen ist, gibt es übrigens in unserem großen Gain Staging-Tutorial.

Sonstige Features

Neben der Gain-Einstellung gibt es an jeden amtlichen Mic-Preamp zudem noch weitere Features, wie ein Vordämpfungs-Pad, eine 180-Grad Phasendrehung sowie gegebenenfalls ein sogenanntes Trittschallfilter.

Pad

Mit dem Vordämpfungs-Pad können allzu laute Eingangssignale zusätzlich zum Gain-Regler nochmals weiter abgedämpft werden. Falls sich also der Gain-Regler nicht mehr weiter zudrehen lässt und die Pegelanzeige trotzdem immer noch rot übersteuert, lässt sich damit der zu hohe Eingangspegel am Mikrofonvorverstärker und somit auch am nachfolgenden AD-Wandler zurücknehmen.

In aller Regel liegt die zusätzliche Pad-Dämpfung bei -20 dB, was ausreichenden Extra-Headroom, also Pegelspielraum für die Aufnahme sehr lauter Signale, wie Bassdrum oder Gitarrenverstärkern bereitstellt. Einem weiteren, möglichen Problem lässt sich mit der nächsten Funktion, die an vielen Mic-Preamps vorhanden ist begegnen, der optionalen 180-Grad Phasendrehung.

180° Phasendreher

Angenommen, Du bemerkst beim Abhör-Check Deiner Mikrofonsignale vor der Aufnahme, dass sich zwei Signale gegenseitig nahezu auslöschen oder einfach in puncto Phase komisch und unnatürlich klingen - Stichwort Kammfiltereffekt. In derartigen Fällen kann das Umdrehen der Phasenlage eines der Signale bereits bei der Aufnahme Abhilfe schaffen und solchen Klangproblemen vorbeugen.

Trittschall-Filter / Lowcut

Apropos: Last, but not least verfügen manche Mikrofonvorverstärker auch noch über ein schaltbares Lowcut-Filter, das auch Trittschallfilter genannt wird. Damit kannst Du allzu tiefe Frequenzbereiche, meist unterhalb 80 oder 120 Hz aus dem Signalweg nehmen, um mögliche Störgeräusche in diesem Bereich zu eliminieren.

Wissensewert:

Daher kommt auch die Bezeichnung „Trittschallfilter“: Wenn zum Beispiel bei Gesangsaufnahmen die Sängerin oder der Sänger vor dem Mikrofon beispielsweise im Takt der Musik mit dem Fuß auf dem Boden „mitwippt“, entstehen dadurch möglicherweise tieffrequente Störgeräusche, die sich trotz Mikrofonspinne auf die Aufnahmen übertragen.

Da solches „Rumpeln“ meist unterhalb des Nutzfrequenzbereiches der menschlichen Stimme liegt, lässt sich dergleichen mithilfe des besagten Lowcuts problemlos und ohne Klangbeeinträchtigungen aus dem Signal herausfiltern.

Direct Monitoring und DSP-Effekte: Die Lösung gegen nervige Latenzen

Zum Aufnehmen braucht es nicht nur adäquate Mikrofonvorverstärker, AD/DA-Wandlung & Konsorten, sondern auch vernünftiges Monitoring per Kopfhörer für den Musiker vor dem Mikrofon.

Ausgangssituation:

Der Klassiker: Bei der Aufnahme in deiner DAW kommt es zu einem "Delay-Effekt", wobei das gerade eingespielte Signal mit einer nervigen Verzögerung wieder aus deinem PC kommt.

Dabei ist es für den aufzunehmenden Künstler aber verdammt wichtig, dass er sich nicht nur gut, sondern auch ohne irgendwelche Verzögerungen oder sonstige Klangbeeinträchtigungen hören kann und sich somit bei seiner(ihrer) Performance wohl fühlt.

Das Problem:

Wird die Kopfhörermischung kurzerhand in der DAW-Software erstellt, kann es sein, dass durch die Laufzeit des Mikrofonsignals in die Aufnahme-Software hinein und wieder heraus ein Zeitversatz zum ebenfalls gleichzeitig ans Audiointerface geschickten Playback-Signal entsteht.

Gerade bei zahlreichen Spuren und Plug-Ins im Projekt ist diese Problematik höchst wahrscheinlich. Logischerweise fühlt sich so die Musikerin oder der Musiker vor dem Mikrofon keinesfalls wohl.

Denn wer kann sich schon ohne Timing-synchrones Kopfhörersignal in seiner Performance fallen lassen und nichtsdestotrotz eine tighte, Timing-genaue Einspielung abliefern?

Die Lösung:

Also muss eine andere Lösung in puncto Kopfhörer-Mix her, ohne nervige Latenzen.

Diese haben die allermeisten Audiointerfaces in Form von Direct Monitoring und DSP-Effekten an Bord. Das Mic-Signal wird dabei je nach Modell entweder per Hardware-Weg oder aber per integriertem DSP-Processing dem Playback-Signal aus dem Computer latenzfrei beigemischt.

Kleinere Modelle, wie das Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen oder das Steinberg UR22 MK2 arbeiten ganz handfest mit Hardware-seitigem Direct Monitoring, wobei die Eingangssignale der Mikrofoneingänge direkt und ohne Umwege in und aus dem Rechner der Kopfhörermischung zugeführt werden.

Hall auf der Stimme während der Aufnahme

Einziger kleiner Nachteil: Vor allem bei Gesangsaufnahmen fühlen sich Sängerinnen und Sänger oftmals mit etwas Hall auf ihrer Stimme im Abhörweg ungemein wohler, was sich jedoch mit Hardware-seitig begrenzten Direct Monitoring-Funktionen, wie zum Beispiel bei den beiden oben genannten Interface-Modellen nicht realisieren lässt.

Ganz anders sieht es jedoch bei größeren Audiointerfaces aus, die über noch mehr Ein- und Ausgänge sowie DSP-gestützte Signalverteilung verfügen. An solchen Geräten, wie beispielsweise RME Fireface UC, Presonus Quantum oder Apogee Ensemble Thunderbolt kann das frisch eingespeiste Mikrofonsignal zwecks Verhallung für den Monitormix latenzfrei über einen weiteren freien Ausgang an ein externes Hardware-Hallgerät ausgeben werden, das sich anschließend über einen zusätzlichen Line-Eingang wieder dem Kopfhörermix zuführen lässt.

Der Vorteil von DSP-Effekten im Audio Interface:

Und es geht sogar noch besser, denn so manches mittlere und große Audiointerface verfügt zusätzlich zum DSP-gestützten Signal-Routing auch noch über DSP-berechnete Effekte. Damit ist dann auch kein extra Hardware-Hallgerät mehr notwendig und alles ist bereits „in the box“ und komplett ohne Latenz verfügbar. Bestes Beispiel dafür ist Universal Audios Apollo-Serie mit ihren UAD2-DSPs.

Praktisch:

Letztere übernehmen nicht nur die Signalverteilung im Interface. Auch laufen darauf UA's hauseigene VST-Plug-Ins, die dann wie gesagt nicht nur für Hall & Co. beim Monitoring eingesetzt werden können, sondern auch die CPU des Host-Computers

- je nach Größe der verbauten UAD2-Chips - mitunter deutlich entlasten.

Sicherlich ist die Leistungsfähigkeit vieler Rechner mittlerweile auf vergleichsweise hohem Niveau angekommen. Doch der Schein trügt und oftmals gehen auch Maschinen mit vermeintlich hoher Rechen-Power bei steigender Anzahl an Effekt- und Klangerzeuger-Plug-Ins im DAW-Projekt in die Knie.

Dabei kann jedoch die UAD2-Plattform bei entsprechender Nutzung dem Computer-System einen gewissen Beitrag abnehmen und gerade in umfangreichen Projekten ungetrübten Mix-Spass aufrecht erhalten.

Apropos DSP und Konsorten:

In diesem Zusammenhang sei auch die ebenfalls in Universal Audios Apollo-Interfaces enthaltene, hauseigene Unison-Preamp-Technologie erwähnt, die ebenfalls auf den UAD2-DSPs in Plug-In-Gestalt läuft.

Ähnlich, wie bei Mikrofon-Modeling-Systemen, lassen sich damit durch die Interaktion von Software und den eingebauten Unison-Mikrofonvorverstärkern die Signale bereits bei der Aufnahme sowie auch nachträglich mit Digitalnachbildungen klassischer Mic-Preamps einfärben.

Tschüss, Schrankwände voll mit Outboard-Equipment!

Ergo lässt sich damit quasi auf legendären Mischpulten von NEVE, API oder SSL aufnehmen. Allerdings wird nur die Universal Audio 610-B-Preamp-Emulation mitgeliefert

– weitere Preamp-Software muss separat erworben werden.

Samplerate & Bitrate

Bei all den verschiedenen Ein- und Ausgangsmöglichkeiten sind die damit möglichen Sample- und Bitraten eines Audiointerfaces ein weiteres, wichtiges Thema in puncto Sound Qualität. Grundsätzlich gilt erst einmal, dass je höher die mögliche Auflösung ist, desto besser am Ende der Klang der Aufnahmen ist.

Ergo: Je mehr das jeweilige Interface-Modell in diesen beiden Punkten leisten kann, desto besser. Genauer gesagt, bedeuten höhere Abtastfrequenz und Bitrate eine bessere, detailliertere Auflösung sowie einen größeren Dynamikumfang der Aufnahmen. Zwar wächst damit auch die benötigte Datenmenge. Doch für bestens klingende Mixe gilt, je höher Bit-Wortbreite und Abtastfrequenz ausfallen, desto besser kommt das klangliche Ergebnis am Ende daher.

In puncto Bit-Auflösung waren zu Beginn digitaler Aufnahmetechnik, wie mit ADAT & Co. zunächst 16 Bit üblich.

Doch stellte sich mit zunehmender Verbreitung der Direktkombination aus Audio Interface, Computer und DAWs schon bald heraus, dass digitale Signalverarbeitung per Software bei Aufnahmen mit 24 oder gar 32 Bit Auflösung deutlich bessere Klangergebnisse liefert, als mit nur 16 Bit.

Dasselbe gilt übrigens auch für die kHz-Abtastrate.

Merke:

Je höher Bitanzahl und kHz-Abtastung, desto besser und hochwertiger kann der Computer damit die Bearbeitung durch Hall, Delay, Kompressor, EQ und so weiter berechnen – entsprechend fähige Plug-Ins vorausgesetzt.

Desto besser und dreidimensionaler klingt´s dann am Ende auch.

Daher sind 24 Bit Wortbreite mittlerweile Standard, bei mindestens 44.1 oder 48 kHz Sample-Abtastung, besser noch 96 kHz. Dem tragen auch zeitgemäße Audiointerfaces Rechnung und so sind zum Beispiel alle Modelle unseres Vergleichstests in der Lage mit maximal 24 Bit aufzunehmen, wobei die meisten seitens der Samplerate zu maximal 96 oder gar 192 kHz in der Lage sind.

Treiber und Software-Pakete on Top!

Damit die in der Audiointerface-Hardware eingebauten Features schließlich auch mit der Software im angeschlossenen Computer flexibel interagieren können, sind stets auch passende Treiber nebst eigener Betriebs-Software mit dabei.

Gerade bei größeren Interface-Modellen mit zahlreichen Ein- und Ausgängen lassen sich diese über eine eigene Mixer-Software bequem mit dem bevorzugten DAW-Programm verbinden.

So arbeiten beispielsweise RME bei ihrem Fireface UC mit der hauseigenen TotalMix-Software. Diese besitzt zum einen eine Mix-Matrix zum routen jedes Ein- und Ausgangs auf ein jeweiliges Wunsch-Ziel sowie zum anderen eine Mixer-Page mit einem virtuellen Mischpult, an dem die Signalpegel der einzelnen Kanäle eingestellt werden können.

Ein weiteres, ähnliches Beispiel zeigen die Universal Audio Apollo-Interfaces mit ihrer Console-Software, die wie ein analoges Mischpult mit Einzel-, Bus- und Effektkanälen daherkommt. Dank der besagten UAD2-DSP-Unterstützung bietet sich zudem auch die Möglichkeit einzelen Kanäle in Console mit zusätzlichen Insert-Effekten aus allen verfügbaren UAD2-Plug-Ins, wie Hall, Delay, EQ oder Kompressor zu versehen.

Basisversionen von professioneller Audiosoftware

Apropos: Neben obligatorischen Treibern und virtuellen Mischpulten locken viele Audiointerfaces mit zusätzlichen, kostenlosen Software-Beigaben, wie VST-Plug-Ins „for free“ oder Basisversionen von DAW-Software.

So gibt’s gibt’s beispielsweise beim Kauf eines UA Apollo-Interfaces bereits eine Grundausstattung der wichtigsten UAD2-Plug-Ins gratis mit dazu. Solche Zugaben verleihen dem jeweiligen Gerät natürlich einen attraktiven Extra-Mehrwert und schaffen zusätzliche Kaufanreize.

Kauf-Tipp:

Es macht also durchaus Sinn, derartige Beigaben ebenfalls in die Kaufplanung mit einzubeziehen, beispielsweise wenn Du noch keine feste Recording-Software besitzt und beim anvisierten Audiointerface-Modell dergleichen mitgeliefert wird.

In diesem Zusammenhang wäre das das Focusrite 2i2 2nd Gen ganz besonders innerhalb unserer Audio Interface Test -Palette hervorzuheben, das durch ein ganzes Paket kostenfreier Software-Beigaben besticht.

Mit Ableton Life Lite sowie Pro Tools´ „First Focusrite Creative Pack“-Version sind nicht nur gleich zwei verschiedene - wenn auch abgespeckte - Basisvarianten amtlicher Profi-DAWs mit dabei.

Auch runden virtuelle Klangerzeuger, VST-Effekt-Plug-Ins und hochwertige Audio Samples von Focusrite höchstselbst, Softube und XLN Audio, zuzüglich der in beiden DAWs enthaltenen Plug-Ins den Start ins eigene Producer-Leben perfekt ab.

Gerade mit beiliegender DAW-Software lässt sich gegebenenfalls einiges an Geld sparen, indem später einmal ein kostengünstigeres Update einer favorisierten, mitgelieferten Lite-Version genutzt wird.

Fazit

Um das richtige Audiointerface-Modell zu finden, musst Du Deine Recording-Bedürfnisse genau analysieren und diese dann mit Deinem möglichen Budget in Einklang bringen.

Empfehlungen für Singer/Songwriter

Arbeitest Du hauptsächlich als Songwriter, wobei Du in der Regel meist nicht mehr als zwei Mikrofoneingänge benötigst, macht es Sinn die Modellauswahl erst einmal vor allem auf kleinere Interfaces mit zwei Mic-Preamps zu beschränken. Auf welcher Qualitätsstufe sich das Ganze dann am Ende bewegen soll, ist anschließend vor allem eine Frage des Budgets.

Entsprechend der Schnittmenge beider Faktoren könnten aus unserer Vergleichsauswahl in erster Linie vier Modelle infrage kommen, nämlich das Steinberg UR22 MK2, Focusrite Scarlett 2i2, RME Fireface UC sowie das Apollo Twin MKII Duo von Universal Audio.

Das beste Preisleistungsverhältnis bieten zunächst die beiden kleineren Modelle UR22 MK2 und Scarlett 2i2 für jeweils 129,- Euro. Wer noch keinerlei Recording-Software besitzt, dem empfiehlt sich das Scarlett 2i2 mit seinem umfangreichen, kostenlos mitgelieferten Software-Paket.

Wer hingegen traditionelle MIDI-Anschlüsse für Hardware- oder modulare Eurorack-Synthesizer haben möchte, greift vielleicht eher zu Steinbergs UR22 MK2 - am kleinen Focusrite-Modell fehlt dergleichen nämlich gänzlich.

Da sich das UR22 MK2 zudem auch noch an iPad oder iPhone betreiben lässt, bietet sich damit des weiteren die Option auf ein noch kleineres, portableres Aufnahme-Setup.

Kompakt, aber bessere Klangqualität

Soll darüber hinaus die Qualität der verbauten Mikrofonvorverstärker und AD/DA-Wandler besonders hoch sein, muss der Sprung in eine weitaus höhere Preisklasse in Betracht gezogen werden.

Neben der Qualität wächst auf dem höheren Preisniveau dann aber auch die Liste zur Verfügung stehender Features. Diese eröffnen wiederum Möglichkeiten, später sein Recording-Setup noch weiter auszubauen - wie zum Beispiel über eine eingebaute ADAT-Schnittstelle.

So bietet das RME Fireface UC für 875,- Euro einen obligatorischen ADAT-Ein- und -Ausgang, was, wie bereits zuvor beschrieben, via zusätzlicher ADAT-Wandler-Hardware acht zusätzliche Ein- und Ausspielwege mit maximal 24 Bit und 44.1 kHz bedeuten würde. Zudem sind auch MIDI, Wordclock sowie S/PDIF mit an Bord, was zusätzliche Digitalerweiterungen ermöglicht.

Am Apollo Twin MKII für 839,- Euro hingegen ist nur ein einzelner optischer ADAT-Eingang und keine weitere Digitalschnittstelle vorhanden, sodass sich dessen Erweiterung lediglich auf acht Extra-Line-Ins via ADAT-Input beschränkt. Auch in Sachen MIDI muss im Fall des Apollos auf anderweitige Anschlusslösungen zurückgegriffen werden.

Von dergleichen einmal abgesehen, hat das Universal Audio Interface jedoch den großen Vorteil der eingebauten und absolut formidablen UAD2-DSP-Plattform mit ihren sowohl im Mix, als auch für Kopfhörer-Mixe nutzbaren VST-Plug-Ins. Wenn Du also die Erweiterung mit diversen Hardware-Geräten inklusive zusätzlicher Ausspielwege via ADAT planst, kommt wohl am ehesten ein Fireface UC in Frage.

Liebäugelst Du indes mit den mixtechnischen Vorteilen der UAD2-DSPs wie auch dem Potential von Universal Audios Unison-Vorverstärkertechnik, liegst Du mit einem Apollo Twin selbstverständlich goldrichtig.

Empfehlungen für Band's

Soll es dann schließlich in eine nochmals größere Dimension gehen, wenn Du zum Beispiel Deine Band im Proberaum oder im eigenen Studio aufnehmen möchtest, stellt sich auch an dieser Stelle die Frage nach den tatsächlichen Bedürfnissen und dem zur Verfügung stehenden Budget.

Möchtest Du überhaupt erst die gewünschte Anzahl an Eingängen inklusive Mikrofonvorverstärker und das auch noch zu möglichst günstigem Preis erhalten, empfiehlt sich zuallererst das Tascam US-16x08 für gerade einmal 249,- Euro. Mit ganzen acht Mikrofoneingängen, zuzüglich weiterer sechs Line-Ins und acht Line-Outs bietet es ein ganz hervorragendes Preisleistungsverhältnis. Allerdings lässt dieses Modell aufgrund fehlender Digitalschnittstellen keinerlei Chancen auf etwaige Erweiterungen übrig.

Beim nächsten Kandidaten MOTU 8Pre sieht´s in diesem Punkt schon wieder besser aus, muss jedoch auch mit einem deutlich höheren Kaufpreis von 589,- Euro bezahlt werden.

Das abermals per USB angeschlossene 8Pre besitzt ebenfalls acht Mikrofon-Inputs, darüber hinaus jedoch außer zwei Line-Outs für Abhörlautsprecher sowie einem Kopfhörer-Anschluss keine weiteren Ein- oder Ausgänge.

Allerdings wurden nicht nur die verbauten Mikrofonvorverstärker von MOTU just auf den jüngsten Stand gebracht, sondern auch an dieser Stelle auch mehr Features eingebaut. So sind unter anderem einzeln schaltbare -20 dB Pads pro Mic-Kanal sowie ADAT-Schnittstellen eingebaut, wie sie am Tascam - zwecks möglicher System-Erweiterung - eben nicht vorhanden sind.

Apropos: Das 8Pre bietet gleich vier ADAT-Schnittstellen mit je zwei Ein- und zwei Ausgängen, was selbstredend einiges an Expansionsoptionen verheißt. Damit wäre beispielsweise über zwei Behringer ADA8200 Achtkanal-ADAT-Wandler eine Erweiterung um satte 16 Ein- und Ausgänge möglich, undzwar zu einem noch überschauberen Extra-Preis. Somit steht das teurere MOTU 8Pre dem günstigen Tascam US-16x08 letztlich flexibler in Sachen Ausbau und Features gegenüber.

Der Mittelweg zwischen Mikrofon-Eingängen und Soundqualität

Einen weiteren Mittelweg für zahlreiche Ein- und Ausgangskanäle, wenn auch nochmals ein Stück teurer als das 8Pre, bietet abermals aus dem Hause MOTU das 828 MKIII Hybrid für 765,- Euro. Auf den ersten blick verfügt es zwar nur über zwei Mikrofonvorverstärker, dafür aber über satte acht Line-Inputs, acht Line-Outputs sowie zwei extra Monitor-Ausgänge mit vorbildlichen XLR-Anschlüssen.

Als besonderer Clou bietet dieses Audiointerface-Modell die hilfreiche Möglichkeit des alternativen Anschlusses per Firewire, womit sich das Gerät auch noch an älteren Computern betreiben lässt, die nur über USB 1.0 verfügen. Wer also gegenwärtig eine zünftige Mehrkanal-Lösung sucht, die gleichzeitig abwärtskompatibel ist, bietet sich MOTUs 828-Hybridvariante an. Zwar müssen die fehlenden Mic-Preamps noch irgendwo her.

Doch wenn die Budget-Grenzen für Deine Band-Aufnahmen eng gesteckt sind, lässt sich zum Beispiel entweder über ein zusätzliches Tascam US-16x08 oder besagten Behringer ADA8200 ADAT-Wandler realisieren, die beide auch als Standalone-Mikrofonvorverstärker arbeiten können. Gerade letzterer verheißt mit seinen neuen, soliden MIDAS-Preamps und zusätzlichen acht Line-Ausgängen zusammen für gerade einmal 149,- Euro ein echtes Schnäppchen in Sachen Setup-Erweiterung.

Darf´s hingegen „ein bisschen mehr“ sein in Sachen Recording-Budget, böte sich des weiteren der RME Octamic II an. Dieser spielt qualitativ in einer nochmals höheren Liga, schlägt allerdings auch mit satten 1299,- Euro zu Buche und bietet keine zusätzlichen Ausgänge via ADAT. Dafür gibt´s jedoch wie gesagt feinste RME-Top-Qualität in Sachen Preamps und AD-Wandler.

Empfehlungen für ambitionierte Homerecorder mit dem nötigen Kleingeld

Sollen schließlich für die ultimative Studio- oder Proberaumausstattung keinerlei Budget-Kompromisse gemacht werden und dementsprechend auch Audio-Interfaces der Top-Riege in Frage kommen, bieten die drei Flaggschiffe unseres Vergleichs Presonus Quantum (1099,- Euro), Universal Audio Apollo 8 (1975,- Euro) und Apogee Ensemble Thunderbolt (2089,- Euro) höchste Qualität in allen Belangen.

Wichtige Merkmale dabei sind zahlreiche Ein- und Ausgangskanäle in maximaler Qualität zuzüglich aller möglichen Digitalschnittstellen, wobei Apogee Ensemble und Presonus Quantum mit jeweils acht Mikrofonvorverstärkern die Nase vorn haben. Demgegenüber besitzt das Apollo 8 lediglich vier Mic-Preamps, bietet jedoch gegenüber seinen beiden Konkurrenten besagten Vorteil der UAD2-basierten Unison-Vorverstärker-Modelling-Technik.

Wer also mehr als vier Mikrofonvorstufen benötigt und nicht in zusätzliche Preamps investieren möchte, dem empfehlen sich dazu die letzteren beiden Modelle. Wer jedoch auf die potenten UA-Digitalemulationen vertraut, wie sie UAD2 und Unison-Preamps unterstützen, sollte sich das Apollo 8 auf jeden Fall aus der Nähe anschauen.

In jedem Fall lassen sich alle drei Spitzenmodelle problemlos via zweitem Thunderbolt 2-Anschluss an Bord mit weiteren Interface-Instanzen erweitern. So steht per Interface-Kaskadierung - im Gegensatz zum bei manch günstigerem Interface nötigen und auf 24 Bit / 48 kHz beschränkten Umweg über die ADAT-Schnittstelle - konstant die höchstmögliche Abtastrate von 24 Bit / 192 kHz zur Verfügung.

Apropos Thunderbolt-Anschluss: Einzig das Apogee Ensemble Thunderbolt ist ausschließlich an Apple-Computern lauffähig. PC-User, die sich die traditionell hochfeine Sound Qualität der Apogee-Wandler wünschen, schauen da zwar erstmal in die Röhre.

Doch ein auch Windows-kompatibles Universal Audio Apollo 8 bietet zum Beispiel - dank Blackface-Update – nicht nur ebenso erstklassige AD/DA-Wandlung, sondern obendrein besagte UAD2-DSP-Power inklusive der hochinteressanten Unison-Preamp-Technologie.

Doch auch das Presonus Quantum braucht sich in Sachen Preamps und Wandler keinesfalls zu verstecken und liefert allerbeste Wandlerqualität, undzwar zu einem Top-Preis. Darüber hinaus ist es das einzige Spitzen-Interface in unserem Vergleich, das immer noch über ein Paar klassische MIDI-Buchsen verfügt.

Darüber hinaus ist sein weiterer Vorteil die nahtlose Plug-and-Play-Integration mit der hauseigenen DAW-Software Studio One. Sprich: Unter anderem lassen sich dank Herstellerkompatibilität die eingebauten Preamps direkt aus Studio One heraus steuern, die letzten Gain-Einstellungen werden im Studio One-Projekt mitgespeichert, und so weiter.

Zu alledem ist das Quantum wie bereits angedeutet ziemlich genau halb so teuer wie Apogee Ensemble und Apollo 8 Quad.

Zusammen mit der mitgelieferten Artist-Version von Studio One, wobei für Quantum-Besitzer ein 50-prozentiger Rabatt auf´s Upgrade zur Vollversion winkt, bietet sich gerade auch für Einsteiger eine wirklich preiswerte Option zur vollwertigen Aufnahme-Grundausstattung in Profi-Qualität.

Noch mehr lernen:

Weitere Audio Interfaces für mehr Auswahl.

Auf einen Blick: Audio Interface Vergleichstabelle für den direkten Überblick (PDF)